庭でのプライバシーを確保するために、目隠しエクステリアの設置は欠かせないポイントです。その中でも多くの人が選ぶのが、機能性とデザイン性を兼ね備えた目隠しフェンスです。しかし、フェンスの種類には、少し風を通すルーバーフェンスや完全目隠しタイプなどがあり、選び方を間違えると十分な効果が得られないこともあります。

特に、視線を遮る効果を決めるフェンスの目隠し率の理解は重要です。また、隣家や道路からだけでなく、2階からの視線を目隠しするためには適切な高さや設置場所がカギとなります。一方で、目隠しフェンスには通気性や採光が制限されるなどの目隠しフェンスのデメリットも存在するため、対策を講じる必要があります。

さらに、縦格子と横格子のフェンスの違いによって、遮る視線の方向やデザインが大きく異なるため、用途に応じた選択が求められます。本記事では、庭に合った目隠しフェンスの選び方や注意点を詳しく解説し、最適なエクステリア計画の参考にしていただける内容をご紹介します。

- 目隠しフェンスの種類や選び方のポイント

- フェンスの目隠し率による視線遮断効果の違い

- 縦格子と横格子、ルーバーフェンスなどの特徴と使い分けを

- 目隠しフェンスのデメリットや対策方法

目隠しエクステリアで庭のプライバシーを守る方法

- 目隠しフェンスの種類と選び方

- フェンスの目隠し率を理解しよう

- 少し風を通すルーバーフェンスの特徴

- 縦格子と横格子のフェンスの違い

- 目隠しフェンスのデメリットと対策

- 2階からの視線を目隠しする方法

目隠しフェンスの種類と選び方

目隠しフェンスを選ぶ際は、目的や環境に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。フェンスには多くのデザインや機能があり、それぞれが異なる特性を持っています。ここでは、代表的な種類と選び方のポイントについて解説します。

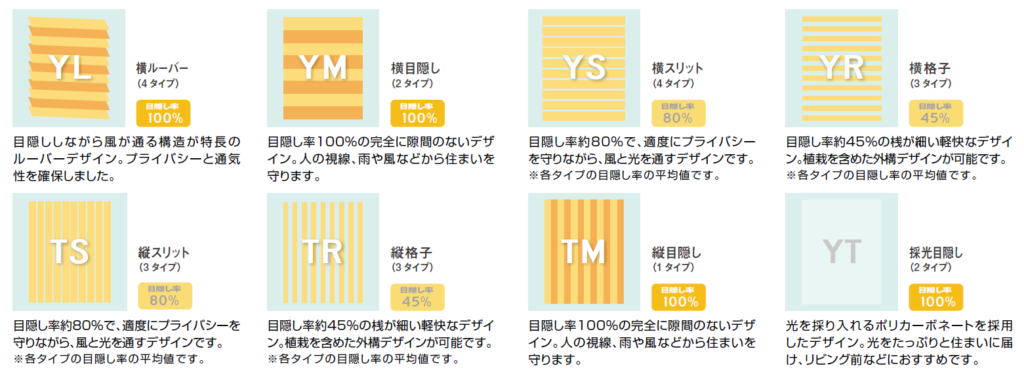

まず代表的な目隠しフェンスの種類には、完全目隠しタイプ、ルーバータイプ、縦格子・横格子タイプがあります。完全目隠しタイプは、プライバシーを重視したい人に最適で、視線を完全に遮る構造が特徴です。一方で、ルーバータイプは少し風を通すため、通気性を重視する場合に選ばれることが多いです。また、縦格子や横格子タイプは、角度によって視線を遮ることができ、デザイン性も重視したい方に人気があります。

選び方のポイントとしては、視線をどの程度遮りたいのか、設置場所の風通しや景観をどうしたいかを明確にすることです。例えば、隣家との距離が近く視線をしっかり遮りたい場合には完全目隠しタイプが適しています。しかし、通気性が必要な庭や、見た目の開放感を残したい場所にはルーバータイプや格子タイプが便利です。

また、フェンスの素材選びも重要です。アルミ製は耐久性が高く手入れが簡単で、木目調デザインも選べるため人気があります。一方、天然木を使ったフェンスは自然な雰囲気を演出できますが、定期的なメンテナンスが必要です。

このように、それぞれのフェンスの特性を理解し、設置環境や用途に合わせて最適なタイプを選びましょう。

フェンスの目隠し率を理解しよう

目隠しフェンスを選ぶ上で「目隠し率」の理解は欠かせません。目隠し率とは、どの程度視線を遮ることができるかを示す指標です。この数値が高いほど、外からの視線を効果的に遮ることができます。

例えば、目隠し率100%のフェンスは、隙間がほとんどない構造で、プライバシーを完全に確保したい場合に最適です。具体的には、完全に遮られた板状のデザインや、ルーバーフェンスのように角度が調整され外からの視線を防ぐタイプが含まれます。

一方で、目隠し率80%程度のフェンスは隙間があるものの、縦格子なら斜めからの視線には十分対応できます。これにより、風通しを確保しながら一定のプライバシーも確保可能です。

ただし、目隠し率が高いほど通気性や採光が制限されるため注意が必要です。庭全体の開放感や風通しを保ちたい場合には、目隠し率80%前後の格子タイプがおすすめです。また、設置する高さによっても目隠し効果は変わるため、事前にシミュレーションを行うと安心です。

適切な目隠し率を選ぶには、どの方向からの視線を遮りたいのかを具体的にイメージすることが大切です。住宅地や道路沿いなど視線が多い場所には目隠し率が高いもの、庭の風通しを重視したい場所には適度な隙間があるものが理想的です。このように目隠し率を基準に選ぶことで、庭をより快適にすることができます。

少し風を通すルーバーフェンスの特徴

ルーバーフェンスは目隠しと通気性を両立できる特徴があり、多くの家庭で選ばれています。このフェンスの特性として、隙間を設けた設計により、外からの視線を遮りつつ風を適度に通す点が挙げられます。

具体的には、ルーバー型の板が一定の角度で配置されており、正面から見たときには外部からほとんど中が見えない構造です。そのため、プライバシーを確保しながら少しですが庭の風通しもあるため、夏場や湿気の多い場所での使用に適しています。また、強風が吹いても板と板の隙間が風を受け流すため、完全目隠しフェンスよりも耐久性が高い設計になっています。

ただし、ルーバーフェンスにはデメリットもあります。角度によっては隙間から中が見える可能性があるため、視線の気になる高さや角度を事前に確認することが大切です。また、目隠し率100%と記載されている製品でも、下から上を見上げた場合にはわずかに見えるケースがあるため注意が必要です。(ただしお庭の中を見ることは現実的に難しいです)

このように、ルーバーフェンスは通気性と目隠し効果をバランスよく実現したい場合に最適ですが、設置場所や角度の選定が重要です。庭全体に開放感を保ちながらプライバシーも確保したい人にはぴったりの選択肢でしょう。

縦格子と横格子のフェンスの違い

縦格子と横格子のフェンスは、見た目の印象や目隠し効果が大きく異なるため、用途やデザインに合わせて適切に選ぶ必要があります。

まず、縦格子のフェンスは格子が垂直に配置されており、正面から見たときには隙間があっても斜め方向からの視線を効果的に遮ることができます。そのため、プライバシー保護を重視しつつ、開放感を残したい場合に適しています。また、縦に強調されるデザインは、スッキリとシャープに見せたい場合にも効果的です。

一方、横格子のフェンスは水平に格子が並んでおり、正面から見たときに広がりを感じさせるデザインが特徴です。デザイン性を重視する場合や、視線を完全に遮る必要がない場合に選ばれることが多いです。ただし、斜め方向からの視線には縦格子のような効果はなく、プライバシーを保ちたい場合は目隠し率の高いモデルを選ぶ必要があります。

このように、縦格子と横格子にはそれぞれ異なる特長があり、視線の遮り方、デザイン、耐久性を考慮して選ぶことがポイントです。庭の雰囲気や設置場所に合わせて最適なタイプを選ぶことで、見た目も機能も満足のいく結果が得られるでしょう。

目隠しフェンスのデメリットと対策

目隠しフェンスは庭のプライバシーを確保する上で便利なアイテムですが、いくつかのデメリットが存在します。それぞれのデメリットに対して、適切な対策を講じることで、機能を最大限に引き出せます。

1. 通気性の低下

目隠し効果が高いフェンスほど、風を遮ってしまい庭の通気性が悪くなることがあります。これにより、湿気がこもりやすく、特に梅雨の時期にはカビや腐食の原因にもなりかねません。

対策としては、少し風を通すルーバーフェンスを選ぶことや、風通しを確保するためにフェンスの配置間隔を工夫することが有効です。

2. 採光の制限

目隠しフェンスによって日光が遮られると、庭や窓際の室内が暗くなることがあります。特に隣家との距離が近い場合は、日陰が広がりやすいです。

対策として、完全目隠しタイプではなく、光を適度に通すスリットタイプや目隠し率80%程度のフェンスを選ぶと、自然光を確保しつつプライバシーも守れます。

3. デザインの制約

目隠しフェンスは機能性が重視されるため、デザインに制約が生じることがあります。周囲の景観と合わない場合、全体の見た目が重い印象になることもあります。

対策として、木目調やカラーが選べるデザイン性の高い製品を検討すると、庭や建物と調和しやすくなります。また、縦格子や横格子のタイプを組み合わせてバランスを取るのも効果的です。

このように、目隠しフェンスのデメリットは設置前に理解し、適切な対策を取ることで快適なエクステリア環境を実現できます。

2階からの視線を目隠しする方法

庭の目隠しと聞くと、隣家や道路からの視線を遮るイメージが一般的ですが、2階や高所からの視線も見逃せません。特に近隣の建物が密集している場合、2階からの視線がストレスになることがあります。ここでは、効果的に高所からの視線を遮る方法を紹介します。

1. 高さのある目隠しフェンスを設置する

標準的な目隠しフェンスの高さは1.8mが多いですが、これでは2階からの視線を完全に遮ることは難しいです。そのため、2.2m以上の多段フェンスや、独立基礎を利用した最大3mまでのフェンスを検討するのがおすすめです。

2. テラス屋根やサンルームを活用する

フェンスだけで視線を遮るのが難しい場合には、テラス屋根やサンルームの設置が有効です。これにより、屋根の下で過ごす際のプライバシーが確保され、上からの視線が気にならなくなります。特に、透明なガラスではなく、型ガラスやカーテン付きのタイプにすることで、視線対策が強化されます。

3. 高い植栽で自然な目隠しを作る

フェンスや屋根に頼らず、高さのある樹木や垣根を植えることで自然な目隠し効果を得る方法もあります。シンボルツリーとしても機能するため、デザイン性とプライバシー保護を両立できます。ただし、樹木は成長に時間がかかり、定期的な手入れが必要なため、長期的な視点で考えることが大切です。

これらの方法を組み合わせることで、2階からの視線を効果的に遮り、庭での快適な時間を確保できます。環境や予算に合わせた選択がポイントです。

目隠しエクステリアの最新商品とLIXILおすすめフェンス

- LIXIL目隠しフェンスの人気ランキング

- 高さによる目隠し効果と注意点

- 木目調とアルミカラーの選択肢

- ブロックとフェンスを組み合わせる際の注意点

LIXIL目隠しフェンスの人気ランキング

LIXILの目隠しフェンスは、デザイン性と機能性を兼ね備えたラインナップが豊富で、多くの家庭で選ばれています。ここでは、特に人気の高い製品をランキング形式で紹介します。

1位:フェンスAB YS3型(横格子タイプ)

コストパフォーマンスに優れ、目隠し率が高い上に価格がリーズナブルである点が人気の理由です。横ラインのデザインが庭全体に広がりを感じさせ、隣家との視線をしっかり遮ることができます。また、木目調やアルミカラーなどの選択肢が豊富で、デザインにこだわる方にもおすすめです。

2位:フェンスAB YL2型(ルーバータイプ)

目隠し率100%でありながら、風を適度に通すルーバー構造が魅力です。外からの視線を完全に遮りつつ、通気性を確保したい場合に最適な選択肢となっています。また、木目調のデザインも選べるため、ナチュラルな雰囲気の庭にぴったりです。

3位:フェンスAB TS2型(縦格子タイプ)

縦ラインのデザインで、斜めからの視線をしっかり遮る効果があります。正面からの視線だけでなく、斜め方向からの目隠しが必要な場合に特に効果的です。デザインによっては庭全体にスタイリッシュな印象を与えるため、モダンな住宅にも合います。

4位:フェンスAB YL3型(ルーバータイプ、低価格モデル)

ルーバータイプの中でも特に価格が安く設定されており、予算を抑えたい方に選ばれています。目隠し率100%で風を通す構造のため、プライバシーを確保しつつ庭の通気性を損ないません。ただし、木目調の選択肢はなく、シンプルなアルミカラーのみとなります。

このように、LIXILの目隠しフェンスには多様な選択肢があり、機能性とデザインのバランスが取れた製品が揃っています。用途や環境に合わせた選び方が満足度を高めるポイントです。

高さによる目隠し効果と注意点

フェンスの高さは、目隠し効果に直結するため、設置する際には適切な高さの選定が重要です。プライバシーをしっかり守るためには、視線の位置や設置場所に合わせた高さを考慮する必要があります。

1. 一般的な目隠しには1.8m以上が必要

多くの場合、1.8m以上の高さがあれば、隣家や通行人の視線をしっかり遮ることができます。これは、成人男性の平均的な目線(約170cm前後)を上回るためです。ただし、設置する場所が高台にある場合や道路との高低差がある場合には、1.8m以下でも十分な効果が得られることがあります。

2. 高さ制限への対応が必要

フェンスを設置する際には、ブロックとフェンスの合計高さが2.2mを超えないようにする制限がある場合が多いため注意が必要です。もしそれ以上の高さが必要な場合は、独立基礎を利用した多段フェンス(最大3mまで)が選択肢に入ります。

3. 高さが高すぎると圧迫感の原因に

視線を完全に遮るために必要以上に高いフェンスを設置すると、庭や建物が閉鎖的な印象になり、圧迫感を与えることがあります。また、日光や風通しも制限される可能性があるため、設置する高さにはバランスが重要です。

4. シミュレーションで視線を確認すること

設置前には、どの方向からの視線を遮るのかを実際にシミュレーションしておくと安心です。特に新築の場合、一度設置してしまうと後からの調整が難しいため、施工前の打ち合わせが欠かせません。

このように、フェンスの高さによる目隠し効果は環境や条件によって異なるため、事前の計画と適切な高さの選定が快適な庭づくりのカギとなります。

木目調とアルミカラーの選択肢

目隠しフェンスを選ぶ際には、木目調とアルミカラーの選択肢が庭全体のデザインに大きな影響を与えます。それぞれの特長を理解し、設置場所や周囲の雰囲気に合わせて選ぶことが大切です。

1. 木目調の特長と活用シーン

木目調のフェンスは、ナチュラルな見た目で温かみのあるデザインが魅力です。特に庭やウッドデッキと調和しやすく、自然な雰囲気を演出したい場合に適しています。また、LIXILのフェンスABシリーズには、両面木目調と片面木目調があり、コストを抑えたい場合は片面木目調を選ぶのも有効な方法です。

2. アルミカラーの特長とメリット

一方、アルミカラーはシンプルでモダンなデザインが特徴です。耐久性が高く、サビに強い素材であるため、メンテナンスが少なく済む点も大きなメリットです。また、アルミカラーは多様な色展開があり、住宅の外観や周囲のエクステリアに合わせたカラーバリエーションが選べます。

3. コスト面での違い

木目調のフェンスはアルミカラーに比べてやや高価ですが、片面木目調を選ぶことでコストを抑えることができます。木目調が外側(道路側)に来るように設置することで、見た目の美しさを損なわず、予算内での設置が可能です。

4. 使い分けのポイント

庭全体を自然で落ち着いた印象にしたい場合は木目調がおすすめですが、モダンな住宅やスタイリッシュなデザインを重視する場合はアルミカラーが向いています。また、耐候性を重視する場所にはメンテナンスの少ないアルミカラーが有利です。

このように、木目調とアルミカラーの選択肢はそれぞれ異なる特長を持つため、デザイン性、コスト、耐久性のバランスを考慮して選ぶことがポイントです。

ブロックとフェンスを組み合わせる際の注意点

目隠しフェンスを設置する際に、ブロックと組み合わせることで安定性が増し、視線遮断効果が高まります。しかし、この組み合わせにはいくつかの注意点があり、事前の計画が重要です。

1. 高さ制限に注意する

ブロックとフェンスを組み合わせる場合、合計の高さが2.2mを超えないようにする規制が多いです。例えば、ブロックが1m積まれている場合、フェンスは1.2mまでが上限となります。これを超えると安全面の問題が生じるため、施工業者と事前に打ち合わせしておく必要があります。

2. ブロックの強度確認が重要

ブロックはフェンスを支える基礎部分になるため、老朽化していたりひび割れがある場合には注意が必要です。強度が足りないとフェンスが倒れる危険性があるため、古いブロックは補修するか、必要に応じて独立基礎を使用することを検討します。

3. 視線をカバーするための適切な配置

設置する高さだけでなく、どの方向からの視線を遮りたいのかも重要なポイントです。道路や隣家からの視線を意識して、ブロックの積み方やフェンスの高さを調整すると効果的です。場合によっては段差のある設置が必要なこともあります。

4. 通気性を確保する工夫

ブロックとフェンスの間に隙間がないと、風通しが悪くなる可能性があります。通気性を確保するためには、フェンスにルーバータイプやスリットタイプを選び、風が抜ける設計にするのがおすすめです。

5. メンテナンスを考慮した設計

ブロックとフェンスを組み合わせるときは、メンテナンスのしやすさも考慮しましょう。特にブロック部分にはコケが生えたり汚れがたまりやすいため、掃除がしやすい構造にすることがポイントです。

これらの注意点を押さえることで、ブロックとフェンスを組み合わせた際にも安全かつ効果的な目隠しが可能となります。適切な高さと強度の確認を怠らないようにしましょう。

目隠しエクステリアで庭を快適にするためのポイント

- 目隠しフェンスは完全目隠し、ルーバー、格子の3タイプがある

- 完全目隠しは視線を完全に遮り、プライバシーを重視する場合に適している

- ルーバーフェンスは風通しが良く、湿気対策や夏場に最適である

- 縦格子は斜めからの視線を効果的に遮るため、プライバシー保護に優れる

- 横格子は開放感があり、広がりのある庭に適したデザインである

- 目隠し率100%のフェンスはプライバシー確保に最も効果的である

- 目隠し率80%程度のフェンスは通気性と目隠しのバランスが良い

- 高さ1.8m以上のフェンスが一般的な視線遮断には十分である

- ブロックとフェンスの合計高さは2.2m以内にする必要がある

- 片面木目調のフェンスはコストパフォーマンスが高い選択肢である

- 木目調フェンスはナチュラルな庭に調和し、温かみのある外観を持つ

- アルミカラーは耐久性が高く、モダンな住宅によく合う

- ルーバーフェンスには隙間があり、角度によって中が見えることがある

- テラス屋根やサンルームは2階からの視線を遮る補助アイテムとなる

- 古いブロックは補強するか独立基礎を使い、フェンスの安全性を確保する