サンルームリフォームを検討中の方へ。

この記事では、サンルームリフォームの基本と特徴を理解しよう、サンルームの耐用年数と長持ちさせるポイント、サンルームの主なメリットと注意すべき欠点を整理し、さらにサンルームリフォームの計画と実践テクニックを具体的に紹介します。

サンルームは建築基準法上どう扱われるか、固定資産税や申請の有無など法的手続きにも触れ、費用対効果の高い後付け方法まで網羅しています。

本記事を読めば、安全で快適なサンルームリフォームの道筋が見えてきます

サンルームリフォームの基本と特徴を理解しよう

サンルームは採光や洗濯物干し、リビングの延長など多彩なメリットがある一方、耐用年数や温度管理、法的手続きなど注意点も存在します。

この章では素材ごとの耐久性、メンテナンス方法、申請の要否、コスト削減のポイントを整理し、サンルームリフォームを成功させるために押さえておきたい基本と特徴を分かりやすく解説します。とくに屋根材の選択が寿命と快適性を左右するため、ポリカーボネートとアクリルの違いも比較します。

サンルームの耐用年数と長持ちさせるポイント

サンルームの耐用年数は、使用される素材や管理状況によって大きく異なります。一般的には本体全体で20~30年程度とされていますが、構造部分はアルミ製のため、適切なメンテナンスを行えばそれ以上長持ちすることも珍しくありません。

屋根や壁に使われる素材によっても耐久性に差があります。ポリカーボネート製の屋根材は15年程度の耐用年数があり、耐久性に優れています。一方、アクリル製は約10年、塩ビ製は3~5年程度と短めです。特にアクリルはポリカーボネートと比較すると強度が1/30程度しかないため、長期使用には向いていません。

サンルームを長持ちさせるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。特に注意すべき点として、以下のポイントがあります。

- 定期的な清掃:ガラスや屋根材の汚れを定期的に落とし、カビや藻の発生を防ぎましょう

- コーキングの点検:家との接合部のコーキングは約10年で劣化するため、水漏れが起きる前に補修が必要です

- 屋根材の交換:アクリル屋根材が劣化した場合は、より耐久性の高いポリカーボネート板への張り替えを検討しましょう

サンルームの劣化を早める主な要因は、日光による紫外線劣化、雨風による摩耗、そして積雪による負荷です。特に紫外線対策として、UV加工された素材を選ぶことも長持ちさせるコツといえるでしょう。

コストパフォーマンスを考えると、初期費用は高くても耐久性に優れたポリカーボネート製の素材を選ぶことが、長い目で見ればお得になる場合が多いのです。

サンルームの主なメリットと注意すべき欠点

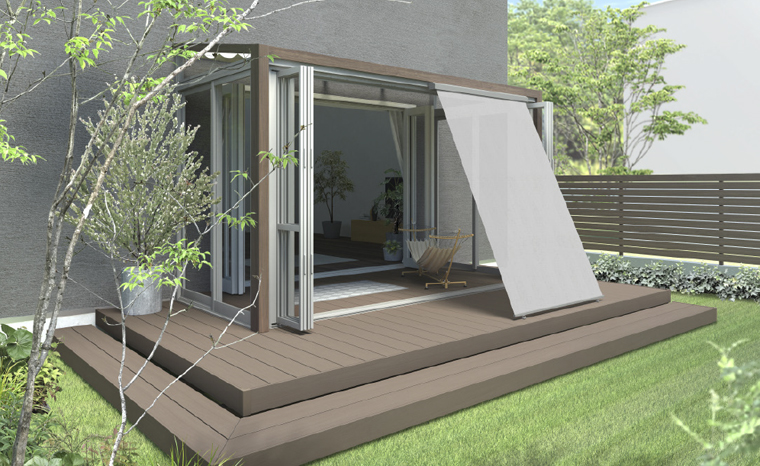

サンルームは、屋外と室内の中間的な空間として多くの魅力を持っています。最大のメリットは、天候に左右されずに明るい日差しを取り入れられる点でしょう。雨の日でも洗濯物を干せるため、梅雨時期や冬場の洗濯の悩みを解消してくれます。また、リビングの延長として使えば、開放的なくつろぎスペースとなり、家族の憩いの場になるでしょう。

家庭菜園愛好家にとっては、サンルームは植物を育てるのに最適な環境を提供してくれます。日光をたっぷり浴びた植物を育てることができ、ガーデニングの楽しみが広がります。さらに、リビングに隣接させることで住宅の断熱性を高める効果も期待できるのです。

一方で、注意すべき欠点もいくつか存在します。最も大きな問題は室温の管理です。ガラス張りの構造のため、夏は非常に高温になりやすく、冬は寒くなりがちです。特に直射日光が当たる夏場は、室内が温室効果で40度以上になることも珍しくありません。

また、全面ガラス張りのため、プライバシーが確保しにくいという問題もあります。設置場所によっては、洗濯物や室内の様子が外から丸見えになってしまうことも。さらに、ガラス面は汚れが目立ちやすく、定期的な清掃が必要になります。特に屋根部分の掃除は脚立を使うなど手間がかかり、2階以上のバルコニーに設置した場合は危険を伴うこともあるのです。

これらのデメリットを軽減するためには、遮熱フィルムやシェードの設置、目隠しフィルムの活用などの対策が有効です。用途に合わせた環境づくりを心がけることで、サンルームの魅力を最大限に引き出せるでしょう。

サンルームは建築基準法上どう扱われる?

サンルームは建築基準法上、その構造や設置方法によって扱いが異なります。一般的に、サンルームは「建物」または「構築物」として扱われることが多いのですが、この判断は自治体によって完全には統一されていないのが現状です。

建築基準法上で「建物」と見なされる主な条件としては、外気を遮断する壁や屋根があること、土地に定着していて移動できないこと、そして特定の用途を達成できることが挙げられます。サンルームはこれらの条件を満たすことが多いため、多くの場合「建物」として扱われるのです。

特に注意が必要なのは、防火地域や準防火地域に設置する場合です。これらの地域では、サンルームの面積に関わらず建築確認申請が必要になることがあります。また、一般地域であっても、サンルームの面積が10㎡(約6畳)を超える場合は、建築確認申請が必要となるケースが多いでしょう。

建築確認申請の流れは以下のようになります

- 市区町村の建築指導課に「建築確認申請書」を提出

- 建築場所の用途・地域や道路幅、容積率などの確認

- 問題がなければ「建築許可」が下りる

- 工事完了後、建築指導課による検査を受ける

- 検査に合格すると「検査済証」が発行される

ただし、実際には建築確認申請や変更登記まで行わずに設置しているケースも少なくありません。しかし、これは法的には正しい手続きとは言えず、後々トラブルの原因になる可能性があることを覚えておくべきでしょう。

サンルームの設置を検討する際は、まず自治体の建築指導課に問い合わせて、該当地域での扱いや必要な手続きを確認することが賢明です。自治体によって判断基準が異なるため、事前の確認が重要なのです。

サンルームが増築にならない条件と申請の要否

サンルームが増築として扱われるかどうかは、その構造や設置方法によって判断されます。増築にならないためには、いくつかの条件を満たす必要があるでしょう。

まず、サンルームが増築と見なされない主な条件として、「簡易的な構造であること」が挙げられます。具体的には、基礎工事を伴わない軽量な構造で、容易に取り外しや移動が可能な場合は、増築ではなく「工作物」として扱われることがあります。また、三方を壁で囲まれていない、または床から天井までの高さが1.5m未満の部分は、床面積に算入されないケースもあるのです。

申請の要否については、以下のような条件で判断されることが多いでしょう:

| 条件 | 申請の要否 |

|---|---|

| 防火・準防火地域での設置 | 面積に関わらず確認申請が必要 |

| 面積が10㎡を超える場合 | 確認申請が必要 |

| 面積が10㎡以下かつ一般地域 | 自治体によって異なる(要確認) |

| 建ぺい率が制限ギリギリの場合 | 確認申請が必要(要注意) |

特に注意すべきは建ぺい率です。建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合を指し、地域ごとに上限が定められています。すでに建ぺい率の上限ギリギリに建物が建っている場合、サンルームの増設によって規定値を超えてしまう可能性があります。これは違法建築となり、火災保険や地震保険の契約ができなくなるなどの深刻な問題を引き起こす恐れがあるのです。

また、サンルームを増築として設置した場合、固定資産税の対象となります。不動産登記の内容と現状の住まいに差が出るため、サンルーム設置後1ヶ月以内に市や自治体への届け出が必要です。届け出を怠ると、10万円以下の過料が課される場合もあるので注意が必要でしょう。

結論として、サンルームが増築になるかどうかは自治体によって判断が異なるため、設置前に必ず市区町村の窓口で確認することをお勧めします。適切な手続きを踏むことで、後々のトラブルを避け、安心してサンルームを楽しむことができるのです。

サンルームリフォームの計画と実践テクニック

サンルームを後付けする際は、用途の明確化、構造の耐荷重確認、排水設計、法的手続き、予算配分の五点を軸に計画することが重要です。

本章では既製キット活用によるコスト削減術やDIYとプロ併用の分担方法、遮熱・断熱設備の選択、建築確認申請のタイミング、メンテナンスしやすい設計のコツなど、実践で役立つテクニックを具体例とともに解説します。

サンルーム後付けによる固定資産税への影響

サンルームを後付けすると、固定資産税が変わる可能性があることをご存知でしょうか。これは多くの方が見落としがちなポイントですが、リフォーム計画を立てる際には重要な検討事項となります。

固定資産税への影響は、サンルームの構造や設置方法によって大きく異なります。一般的に、床面積が10㎡(約6畳)を超えるサンルームや、基礎工事を伴う本格的な構造のものは「増築」と見なされ、固定資産税の対象となることが多いでしょう。一方、簡易的な構造で取り外しが容易なタイプは「工作物」として扱われ、固定資産税の対象にならないケースもあります。

具体的な税額の目安としては、サンルームの評価額(建築費の約7割程度)に対して、税率1.4%程度が適用されるのが一般的です。例えば、100万円のサンルームを設置した場合、評価額は約70万円となり、年間の固定資産税は約1万円程度増加する計算になります。ただし、この金額は地域や自治体によって異なるため、あくまで参考値として捉えてください。

サンルーム設置後は、法律上1ヶ月以内に市区町村の資産税課へ「家屋補充課税台帳登録申告書」を提出する必要があります。この届出を怠ると、後日まとめて課税されるだけでなく、場合によっては追徴課税のリスクもあるので注意が必要です。

また、固定資産税は毎年1月1日時点の状況に基づいて課税されます。例えば12月にサンルームを設置した場合、翌年から課税対象となりますが、1月に設置した場合はその年から課税されることになるのです。

サンルーム設置を検討している方は、事前に地元の自治体に相談し、固定資産税への影響を確認しておくことをお勧めします。将来的な維持費も含めた総合的な判断が、後悔のないリフォームにつながるでしょう。

コストを抑えたサンルーム後付けの方法

サンルームを後付けする際、予算を抑えたいと考える方は少なくありません。実は、いくつかの工夫でコストを大幅に削減できる方法があるのです。

まず検討したいのが、既製品のサンルームキットの活用です。オーダーメイドと比較すると、既製品は30〜50%ほど費用を抑えられることが多いでしょう。一般的なサンルームの相場は、オーダーメイドで100〜200万円程度ですが、既製品なら50〜100万円程度で設置可能です。特に、メーカーの規格サイズに合わせることができれば、大幅なコスト削減が期待できます。

次に効果的なのが、DIYでの設置です。完全なDIYは技術的に難しいかもしれませんが、業者に依頼する際に基礎工事だけを自分で行うなど、部分的なDIYでも費用を抑えられます。例えば、解体や下準備を自分で行うことで、工事費の15〜20%程度を節約できるケースもあるのです。

また、サンルームの素材選びも重要なポイントです。アルミフレームとガラスの組み合わせが一般的ですが、ポリカーボネートなどのプラスチック素材を選ぶことで、材料費を抑えることが可能です。ただし、素材によって耐久性や断熱性が異なるため、長期的な視点でのコストパフォーマンスも考慮する必要があるでしょう。

施工時期の選択も見逃せないポイントです。建築業界ではオフシーズン(冬場や梅雨時期)に値引きキャンペーンを実施していることが多く、タイミングを見計らうことで10〜15%程度の割引が適用されることもあります。

さらに、複数の業者から見積もりを取ることも欠かせません。同じ条件でも業者によって価格差が20〜30%生じることも珍しくないのです。ただし、単に価格だけでなく、アフターサービスや保証内容も含めて総合的に判断することが大切でしょう。

コスト削減を考える際は、初期費用だけでなく、メンテナンス費用や耐久性も考慮した長期的な視点を持つことが、結果的に賢い選択につながります。

ベランダからサンルームへの効果的な改造法

ベランダをサンルームに改造することで、今まで十分に活用できていなかった空間が、季節を問わず使える魅力的なスペースへと生まれ変わります。効果的な改造のポイントを押さえて、理想のサンルームを実現しましょう。

まず重要なのが、既存ベランダの構造確認です。ベランダの耐荷重性能がサンルームの重量に耐えられるか、事前に専門家による調査が必要です。特に古い建物の場合、補強工事が必要になることもあるため、安全面を最優先に考えましょう。また、排水システムも確認が必要です。既存の排水口をそのまま活用できるか、あるいは新たな排水経路を設ける必要があるかを検討する必要があります。

次に考慮すべきは、サンルームの用途です。洗濯物を干す場所として使うのか、くつろぎの空間として活用するのか、用途によって必要な設備や構造が変わってきます。例えば、くつろぎスペースとして使う場合は、断熱性や換気システムに重点を置く必要があるでしょう。

デザイン面では、既存の住宅との調和を考えることが大切です。外観だけでなく、内装も住宅全体のデザインコンセプトと合わせることで、違和感のない空間になります。窓の配置や大きさも重要なポイントで、眺望や採光、通風を考慮した設計が求められます。

施工方法としては、ベランダの手すり部分を撤去して、その上にサンルームを設置するケースが一般的です。この際、防水処理が非常に重要になります。特に既存の防水層を傷つけないよう、慎重な施工が求められるでしょう。

また、ベランダからサンルームへの改造では、電気配線の引き込みも検討すべきです。照明や換気扇、場合によってはエアコンの設置も考慮に入れると、より快適な空間になります。

最後に、法的な制約も忘れてはなりません。ベランダの改造が建築基準法上の「増築」に当たる場合は、建築確認申請が必要になることもあります。事前に自治体に確認して、適切な手続きを踏むことが重要です。

リビング延長としてのサンルーム活用アイデア

リビングに隣接したサンルームは、単なる日当たりの良い空間以上の可能性を秘めています。適切に設計・活用することで、住まいの価値を大きく高めることができるでしょう。

まず注目したいのが、「シームレスな空間づくり」です。リビングとサンルームの間に大きな開口部を設け、床の高さや素材を揃えることで、一体感のある空間を演出できます。特に、引き戸や折れ戸タイプの建具を採用すれば、必要に応じて空間を仕切ったり、開放したりすることが可能になります。これにより、季節や用途に合わせて柔軟に空間を使い分けられるのです。

サンルームをダイニングスペースとして活用するのも素晴らしいアイデアです。自然光の中での食事は心身ともにリフレッシュできますし、窓の外の景色を眺めながらの食事は特別な時間を演出してくれます。週末のブランチや家族団らんの場として、日常に小さな贅沢をもたらすでしょう。

また、読書や趣味のコーナーとしての活用も人気があります。明るい自然光の下での読書は目に優しく、集中力も高まります。ソファやデイベッドを置いて、くつろぎのスペースにするのもおすすめです。窓の外の緑を眺めながらのリラックスタイムは、日々の疲れを癒してくれることでしょう。

ホームオフィスとしての活用も近年増えています。テレワークが普及する中、明るく開放的な空間での作業は、気分転換にもなり、生産性向上にも繋がります。適切な遮光カーテンを設置すれば、パソコン画面の見やすさも確保できるでしょう。

季節の変化を楽しむ空間としても最適です。春の新緑、夏の青空、秋の紅葉、冬の雪景色など、四季折々の自然を室内にいながら堪能できます。特に雨の日は、雨音や雫の様子を間近で感じられる特別な空間になります。

サンルームをリビング延長として最大限に活用するためには、温度管理も重要です。夏場の暑さ対策として、遮熱フィルムや電動シェード、サーキュレーターの設置を検討すると良いでしょう。冬場は床暖房や小型のヒーターで、快適な温度を保つことができます。

おしゃれなサンルームを実現するデザインのコツ

おしゃれなサンルームづくりの鍵は、光と空間の調和にあります。自然光を最大限に活かしながらも、快適さと美しさを両立させるデザインを目指しましょう。

まず重要なのが、フレームの選択です。黒や濃いグレーのスチールフレームは、モダンでスタイリッシュな印象を与えます。近年人気の高い「アイアンサッシ風」のデザインは、洗練された雰囲気を演出するのに最適です。一方、木調のフレームは温かみのある自然な空間を作り出します。住宅全体の外観や内装のテイストに合わせて選ぶと、統一感のあるデザインになるでしょう。

床材の選択も重要なポイントです。タイルやテラコッタは耐久性に優れ、水に強いため実用的です。特に、室内と屋外をつなぐ空間としての雰囲気を高めたい場合におすすめです。木製のデッキ材は温かみがあり、素足で歩いても心地よい質感が魅力です。最近では、耐水性に優れた人工木材も多く出回っており、メンテナンス性と見た目のバランスが取れた選択肢となっています。

インテリアでは、植物の配置が空間の印象を大きく左右します。大型の観葉植物を置くことで、屋外と室内の境界を曖昧にし、より開放的な雰囲気を作り出せます。ハンギングプランターを活用すれば、限られたスペースでも緑を効果的に取り入れられるでしょう。

照明計画も見逃せないポイントです。昼間は自然光で十分明るいサンルームですが、夕方以降も快適に過ごすためには、適切な照明が必要です。間接照明やスポットライトを組み合わせることで、夜間も魅力的な空間を演出できます。ソーラーパワーのLEDライトを取り入れれば、エコでおしゃれな雰囲気も楽しめるでしょう。

家具選びでは、屋外でも使えるタイプの素材を選ぶと良いでしょう。ラタンやウィッカーなどの籐家具は、サンルームの雰囲気によく合います。また、クッションやラグは撥水加工されたものを選ぶと、湿気や水濡れに強く、メンテナンスも楽になります。

色使いでは、白やベージュなどの明るい色調をベースにすると、より開放的で広々とした印象になります。アクセントカラーとして、グリーンやブルーなどの自然を感じさせる色を取り入れると、さらに心地よい空間になるでしょう。

サンルームリフォームの失敗例と回避策

サンルームリフォームは、計画段階での検討不足が後々の後悔につながることが少なくありません。典型的な失敗例とその回避策を知ることで、満足度の高いリフォームを実現しましょう。

最も多い失敗例は「温度管理の問題」です。夏は温室効果で40℃以上に、冬は外気温に近い寒さになるサンルームも珍しくありません。この問題を回避するには、計画段階から断熱性を考慮した設計が重要です。Low-E複層ガラスの採用や、屋根部分への断熱材の使用が効果的でしょう。また、電動シェードや遮熱フィルムの設置、適切な換気システムの導入も検討すべきです。特に南向きのサンルームでは、夏の暑さ対策は必須と言えます。

次に多いのが「防水・結露の問題」です。サンルームと既存住宅の接合部からの雨漏りや、温度差による結露が発生するケースが見られます。これを防ぐには、専門業者による確実な防水処理と、適切な換気計画が欠かせません。特に結露対策としては、室内外の温度差を緩和する工夫や、除湿器の設置も効果的です。

「使い勝手を考えない設計」も失敗の一因です。例えば、洗濯物を干す目的で設置したものの、実際には動線が悪く使いづらいといったケースがあります。これを避けるには、設計段階で具体的な使用シーンをイメージし、必要な広さや設備を検討することが大切です。モックアップやVRを活用して、実際の使用感をシミュレーションするのも良い方法でしょう。

「メンテナンス性の軽視」も長期的に見ると大きな問題になります。特にガラス面の清掃や屋根の落ち葉対策など、日常的なメンテナンスのしやすさを考慮していないと、美観の維持が難しくなります。これを回避するには、清掃しやすい構造や、汚れにくい素材の選択が重要です。また、定期的なメンテナンス計画を立てることも大切でしょう。

最後に「予算オーバー」の問題があります。当初の計画よりも費用が膨らみ、他の生活費を圧迫するケースも少なくありません。これを防ぐには、計画段階で予備費を含めた現実的な予算設定をし、優先順位を明確にしておくことが重要です。また、複数の業者から見積もりを取り、内容を詳細に比較検討することも欠かせません。

サンルームリフォームの成功の鍵は、事前の入念な計画と専門家との綿密な打ち合わせにあります。失敗例から学び、長期的な視点で検討することで、理想のサンルームを実現できるでしょう。

サンルームのリフォームのまとめ

この記事のまとめです。

- 本体の耐用年数は20〜30年程度で屋根材は10〜15年で交換が目安だ

- 屋根材はポリカーボネートを選ぶと耐久性とコスパに優れる

- 定期清掃と10年ごとのコーキング補修が長寿命化の鍵である

- 紫外線・雨風・積雪が劣化要因のためUV加工材と雪荷重計算が必須だ

- 夏は温室効果で高温になるため遮熱フィルムや換気設備を用意する

- 防火地域や10㎡超の施工は建築確認申請が必要である

- 建ぺい率が逼迫している場合は増築扱いとなり固定資産税も増える

- 簡易キットや部分DIYを活用すれば工事費を30〜50%削減できる

- ベランダ改造時は耐荷重と防水を調査し補強を行う

- 断熱・防水・動線・予算を設計段階で検証することが失敗回避策だ